REVENIR A

J’ai récemment eu la surprise de rencontrer Pierre Buraglio à l’exposition Manet, en 2011, au musée d’Orsay. Je ne m’attendais pas à le voir travailler « d’après » ce peintre généralement considéré comme le premier artiste de la modernité : pourquoi celui qui cherche la modestie des moyens chez Chardin ou Cézanne s’intéresse-t-il au virtuose du cerne noir et de l’aplat franc ?

Cette exposition permettait de voir des tableaux ou des fragments de tableau, comme L’Exécution de l’empereur Maximilien (1867). L’œuvre est devenue célèbre autant pour ses qualités picturales que par les interprétations qui en ont été données. En effet, André Malraux y voit « le Trois Mai de Goya moins ce que ce tableau signifie1», et pour Georges Bataille, «[Manet] peignit la mort du condamné avec la même indifférence que s’il avait élu pour objet de son travail une fleur, ou un poisson2. » Les historiens de l’art ont montré plus tard comment cette interprétation séduisante était simplificatrice: Manet, marqué par cette fin violente, s’était au contraire beaucoup documenté et avait notamment travaillé à partir de photos, étudiant les accessoires et éléments de costume.

Le passage par le sujet militaire -avec surtout l’insistance sur les détails matériels- est pour Manet comme pour Buraglio une voie surprenante. La démarche, près de cent cinquante ans plus tard, est pourtant similaire : partir d’éléments enchâssés dans l’événement pour en révéler la forme essentielle. Cette décantation se décline en trois niveaux qui coexistent.

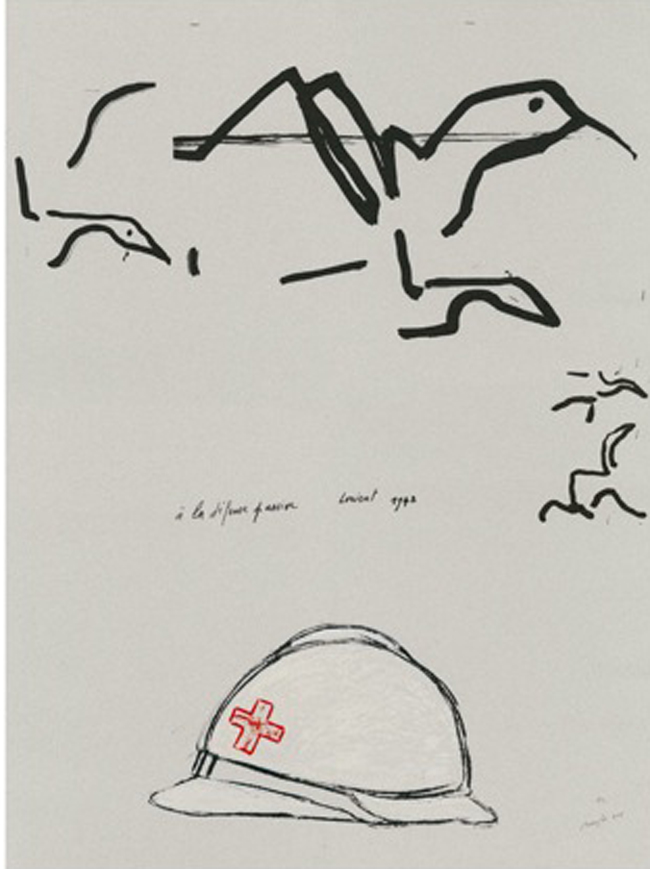

Invité à travailler en résidence à l’Historial de la Grande Guerre de Péronne en 2010-2011, Buraglio s’est confronté aux collections d’objets et aux dessins du musée, travail sur le motif qu’il a prolongé à son atelier. Il commence par dessiner d’après nature, comme un apprenti: un casque, une croix de Guerre de son père, un étui à jumelles, une cuillère, une boîte à tabac en papier sous tous les angles, un képi, un marteau, toujours avec une économie de moyens digne du quotidien des tranchées. Il reproduit à l’échelle un la capote dessinée en 1914 par le couturier Paul Poiret, auquel le ministère de la Guerre avait passé commande [ repr. p. 26-281. Violent rapprochement entre ces vêtements couverts de boue et de sang, à quelques kilomètres des plus somptueuses fêtes de l’avenue d’Antin, où se pavanait le Tout-Paris habillé par le même Poiret.

Dans les «Rêves de soldat» [repr. p.32-37], Buraglio ne fait que relever la silhouette, qui se retrouve d’une œuvre à l’autre : celle d’une bottine, un gant, une canne, un clairon, métonymies de la femme absente, du commandement, du combat. Ces «Rêves de soldat», cette prise d’empreinte, sont ceux de l’artisan ou de l’ingénieur plus que de l’artiste, une production sans création. Pourtant, ce report se caractérise par un décalage avec l’original, né de la superposition des papiers de soie et du tracé poudreux et épais du fusain. Le calque, utilisé pour faire des’ relevés précis, est ici au contraire source de trouble entre le fond et la surface. Ce faisant, il adopte la position de l’archéologue qui effectue ses relevés sur un chantier de fouilles. À cette différence près que l’artiste crée l’agencement plus qu’il ne le reporte. Ces silhouettes sont aussi celles qui marquent les corps absents : tracés au sol lorsqu’il y a un accident de la circulation, un meurtre ; fantômes marqués lors d’un souffle, celui du Vésuve à Pompéi, ou de Little Boy à Hiroshima.

Le signe pourrait être la dernière étape de cette quête du peu, du toujours moins : fuir l’effet, le déclamatoire, pour ne garder que l’essentiel, au risque de l’hermétisme. Les lettres ponctuent les dessins, comme les deux J pour évoquer Jaurès, ou le K de Karl Liebknecht. Les prénoms mêlent la grande épopée à la généalogie personnelle, Rosa Luxemburg la révolutionnaire berlinoise se superpose à Rosa, sa grand-mère paternelle ; Edmond, prénom du frère d’un oncle, qui fleure bon le début de siècle, génère de manière quasi proustienne souvenirs et paysages de temps révolus.

D’autres formes ouvrent sur les phares de l’art du XX° siècle. La croix rouge des hôpitaux de campagne convoque dans le même temps la croix noire supré-matiste de Malevitch et la mythologie personnelle de Beuys, deux icônes elles-mêmes issues d’icônes. Ce qu’ils perdent en incarnation, ces tracés le gagnent en force d’évocation, confrontant les avant-gardes militaires et artistiques.

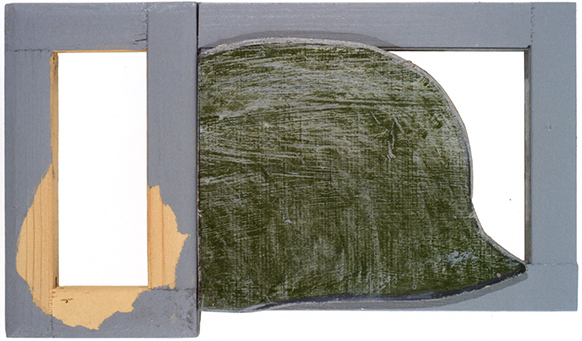

Matériellement, l’artiste associe des objets trouvés, des restes, vestiges du passé chargés de vécu, revendiquant leur pauvreté. Les techniques s’affichent : superposition des calques, cartons récupérés, clous apparents, cerclage ou «cadrage» métallique, épaisseur de la tranche, confrontation des matériaux, toiles reprises, jusqu’aux éclats de bois et repentirs du dessin. Pour ce bricoleur, «la règle du jeu est de toujours s’arranger avec « les moyens du bord », c’est-à-dire un ensemble à chaque instant fini d’outils et de matériaux, hétéroclites au surplus, parce que la composition de l’ensemble n’est pas en rapport avec le projet du moment, ni d’ailleurs avec aucun projet particulier, mais est le résultat contingent de toutes les occasions qui se sont présentées de renouveler ou d’enrichir le stock, ou de l’entretenir avec les résidus de constructions, de destructions antérieures (3). »

Le bricolage est aussi intellectuel. Buraglio s’aventure dans un périmètre qui n’est pas le sien, l’Histoire, se confronte avec une période qui lui est a priori étrangère, la Première Guerre mondiale. Il prend le risque. Plutôt que de proposer une relecture du modernisme ou de l’engagement militant, deux domaines déjà bien parcourus, il reconstruit patiemment ce qu’il n’a pas vécu, là où on ne l’attend pas. Plutôt que de dessiner des explosions d’obus, des tranchées et autres images rebattues, il s’attache aux objets que l’Historial lui a prêtés ou qu’il déniche dans des vide-greniers : une pelle, un casque, une pipe. L’association intuitive, celle qui guide le bricoleur mais est interdite au scientifique ou à l’ingénieur, fait résonner les courbes d’un casque avec la croix de Beuys, le bleu horizon de la capote des soldats français renvoie au bleu des anciens agrafages de Gauloises caporal.

Le bricolage est finalement une attitude : Buraglio reconnaît ses pairs, ceux qui comme lui en situation de dénuement créent, avec souvent plus d’inspiration que ne le ferait un artiste à la démarche établie. Il reconnaît les sculptures ou instruments de musique des soldats réalisés à partir de douilles d’obus ou de fils de fer, insère dans son accrochage une voiture assemblée à partir de blocs de bois dans un asile de jour pour malades mentaux. Crise du modernisme, des États, de la Raison.

Un Buraglio ne se livre pas facilement. Si ses œuvres et leur disposition séduisent toujours, le sens reste en retrait, les pistes sont tellement nombreuses que l’on n’ose s’engager dans l’une en particulier, d’autant qu’il proscrit l’«auberge espagnole», l’ouverture à toutes les interprétations. Ni peinture, ni sculpture, ni assemblage, mais les trois à la fois. L’artiste se place dans la position du poilu: même dénuement, même attachement excessif aux objets les plus banals. L’attente angoissante de l’artilleur durant de longs mois sans mouvement est proche du temps mort de l’atelier destiné à faire venir l’inspiration. Buraglio s’y rend à horaires de bureau fixes, les longues plages vides étant souvent plus porteuses que l’agitation sur la toile. Œuvre brute, œuvre savante, œuvre intime. Le bricoleur superpose l’Histoire, l’histoire de l’art et son histoire personnelle : il « « parle », non seulement avec les choses […] mais aussi au moyen des choses: racontant, par les choix qu’il opère entre des possibles limités, le caractère et la vie de son auteur. Sans jamais remplir son projet, le bricoleur y met toujours quelque chose de soi (4). » La multiplicité des sens se résout dans la cohérence visuelle : élaborer, à force de tentatives de recoupements, d’associations, un espace.

Les expositions de Buraglio s’intitulent parfois « d’après », « autour», « avec », «selon»; on pourrait ajouter «revenir à». Le retour au déjà vécu, au déjà fait, caractérise de plus en plus son travail. Ce retour sur soi est ici visible : la série antérieure de « Fenêtres » qui ponctue les ensembles récents montre « autrement la même chose et la même chose autrement». L’accrochage, dans une version précédente, comprenait même des autoportraits et des vues à travers la fenêtre de l’atelier, pour dire «où» cela se passe, et réaffirmer le travail en atelier, suite essentielle du dessin sur motif; toujours ce souci d’afficher le faire.

Son intérêt pour l’Histoire et la guerre se lit dès les débuts, dès les « Camouflages» de 1968. Son militantisme politique, qui s’exprime une première fois dans sa participation à la Salle rouge pour le Vietnam de 1968, lui a fait relire un texte siècle découvert au lycée Louis le Grand. Par la suite, bien qu’observateur attentif, il a toujours, à l’instar de Gilles Aillaud, tenu sa réflexion politique à distance de son œuvre, la réservant à ses écrits, affirmant en 1968 : « Son efficace (qu’il ne faut toutefois pas surestimer -parce qu’il s’agit d’art, de peinture) est à proportion de son apparente indifférence à l’Histoire (5). » La Seconde Guerre mondiale, qu’il a subie (son père absent cinq ans, les cartes de rationnement), sera la nouvelle porte d’entrée. Il réalise alors les séries «Blokoss», « Jl » et l’exposition Blok Zoo Hoc. On peut parier sur 1871 comme prochaine étape, côté Père Lachaise, évidemment !

C’est toujours son placement « à rebours » dans l’histoire de l’art qui déstabilise le plus : pourquoi celui qui participa à la grande entreprise de décapage de la peinture des années soixante retourne-t-il aux pinceaux? Pourquoi celui qui montrait qu’un châssis de toile, de fenêtre, de porte vaut autant que ce qui était représenté sur la surface revient-il au motif ? Cet apparent retour du fils prodigue s’incarne ici dans un pistolet, un casque, une guitare, une capote, une pelle, une pipe. On pourrait s’amuser à leur trouver des ancêtres célèbres: la Nature morte au revolver (1949) de Buffet, La Guerre (1925) de Gromaire, Guitare (1912) de Picasso, In Advance of Broken Arm (1915) de Duchamp, Ceci n’est pas une pipe (1927) de Magritte ou les chasubles de Matisse. Ces micro-généalogies, pour fondées qu’elles soient-Buraglio connaît bien ses prédécesseurs, gloires éternelles ou en partie oubliées-, ne constituent qu’une des raisons d’être de ces objets. Ce qui le meut, c’est revenir à :

à l’objet du passé, à l’observation directe, au crayon et au papier; revenir aussi à ses séries précédentes, avec ses châssis apparents, ses emboîtements de surfaces diverses; non pas continuer à démonter la baraque, mais la reconstruire, à partir de peu. L’humilité des objectifs, des moyens, de l’attitude, cette ascèse de la création que l’on retrouve dans Le Parti pris des choses de Francis Ponge concourt à la justesse de l’œuvre.

Buraglio, gros réac nostalgique ? S’il a une passion pour la peinture française, une insistance à revenir à la figuration, ce qui marque son œuvre est surtout sa capacité à « brosser à contre-sens le poil trop luisant de l’Histoire », pour reprendre l’expression de Walter Benjamin, à ne pas se trouver là où on l’attend, à remettre sans cesse l’ouvrage sur le métier. Loin de se conformer à son statut de membre de Supports/Surfaces ou de défenseur du retour au dessin, il questionne à chaque étape ses positions précédentes, parfois durement: «J’aime détruire, abîmer, salir», lâche-t-il devant une de ses œuvres (qu’il ne gardera pas). La fragilité des assemblages nous renvoie à la vie suspendue des poilus et à l’angoisse de l’artiste se demandant «à quoi bon?». Plus que l’aspect des objets ou des papiers de soie à l’élégante humilité, c’est ce qu’ils fusionnent à travers le temps et les mémoires qui nous transporte dans des espaces aux échos sans fin.

Texte extrait de Pierre Buraglio Le parti pris des restes » Catalogue d’exposition galerie Jean Fournier, 2012

SÉBASTIEN GOKALP

Conservateur du Patrimoine au musée d’Art moderne de la Ville de Paris

André Malraux, Le Musée imaginaire, Paris, Gallimard, 1947.

Georges Bataille, Manet. Études biographique et critique, Genève, Skira, 1955.

Claude Lévi-Strauss, La Pensée sauvage, Paris, Pocket, 1990, p. 31. 4.1bid.,p. 35.5.

Pierre Buraglio, «Préalablement… Il faut admettre», 1968, publié dans Écrits entre 1962 et 2007, Paris, École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris