Pierre Buraglio, en guerre contre la guerre

Annette Becker

Historienne, professeure à l’Université Paris-Ouest Nanterre La défense, Institut universitaire de France

Pierre Buraglio, né en 1939 : date de naissance en date de guerre. Drôle de

guerre, mesures de guerre, famille en guerre, famille de guerre, sans père : 1940, le père de Pierre est fait prisonnier, il ne le connaîtra qu’à son retour, en 1945. Dès le premier volet de SUITE (en cours… sans fin…) », l’enfant devenu l’artiste Pierre Buraglio s’interroge, avec ironie sur lui-même et sur le genre du Journal : tendresse pour ses proches, peurs et soulagements d’enfant. Il a quatre ans, sa mère se trouve subitement « prisonnière », enfermée dans « le petit endroit ». épisode dérisoire, qu’il ressent sur un mode tragique : « De quoi se souvient-on » ? Ce Journal dessiné et collé, rehaussé de couleurs et de remarques écrites expose ce que doit être une autobiographie : délibérer avec son passé, dans le morcellement et le collages de bribes de souvenirs familiaux, de fragments singuliers, retrouvés, rapetassés, rappelés, racontés. Collages, découpages, rafistolages, radoubements, bricolages. Coïncidences, hasards, « recoupements,

recollements » : l’artiste cela le connaît: il colle et recolle, cloue et décloue, agrafe, désagrafe, du papier, du bois, du contreplaqué, du carton, des mots, les siens, ceux des amis proches, ceux des plus lointains, affinités électives, littéraires, artistiques. lire la suite Souvenirs des témoins-écrivains, (Paul Nizan, Georges Hyvernaud), des témoins-historiens, (Marc Bloch, citoyen et résistant). Hommages à des artistes : Otto Dix, peintre combattant ; Hélion, Mario Merz, d’un igloo l’autre. La catalyse se produit dans les œuvres : dessins, photographies, textes dactylographiés ou manuscrits, croquis, gribouillis d’enfant/d’adulte, plans, huiles, dessins. Les citations permettent «d’inventer ce/le détail.» (Hubert Lucot). Détail de l’instant; instant du détail, de la vie vécue et inventée, possible, parfois vérifiable, dans la véracité toujours. La peau et les os de Georges Hyvernaud, prisonnier de 1940 devenu écrivain : «Il paraît qu’il a existé des époques où il n’arrivait rien. L’Histoire, c’était pourles autres. On pouvait rester sur le bord, laisser couler. Mais, aujourd’hui, il arrive quelque chose à tout le monde. Tout le monde est dans le coup. Notre époque est ainsi, une sale époque, une belle époque, comme on voudra. Une époque où il n’y a plus de refuge. Les gens d’ici se croyaient préservés de tout. (…) Ils étaient assurés contre le vol, l’incendie, les enfants, les accidents d’auto. Mais ils n’étaient pas assurés contre l’His- toire. L’Histoire les a délogés de leurs bonheurs, jetés dans la nuit, la faim et la merde. C’est cela notre part d’Histoire. Nous avons vécu de l’Histoire. (…) Car il n’y a que cela que je trouve intéressant: le retentissement de l’Histoire en l’homme. Mais justement les historiens ne s’y intéressent pas. L’Histoire des historiens est comme un magasin d’habillement. Tout y est classé, ordonné, étiqueté. Les données politiques, militaires, écono- miques, juridiques ; les causes, les conséquences, les conséquences des conséquences, et les liaisons, les rapports, les ressorts (…) L’histoire des historiens n’a pas d’odeur. »1 L’œuvre-histoire de Buraglio si : par le trait du dessin et celui des lettres, par les écrivains, les artistes cités, il rappelle les situations politiques, ou plutôt des ambiances mentales rendues par son art qu’il dit « rafistolage. » Il associe, « rafistole » ses souvenirs historiques, le courage et la liberté, le pacifisme et l’endurance, la beauté et l’horreur. Buraglio, généalogiste, aime nommer sa famille, parents, oncles et parrain, cousins: les émile, Adrien Rigobert, Jules, Seraphin, édmond, prénoms qui fleurent le début du siècle, comme choisis juste à temps pour être gravés sur les monuments aux morts de la Grande Guerre.

14-18 pour Buraglio, c’est d’abord 1917, les mutins, en France la révolu- tion, là-bas à l’est. Famille biologique, retour des émile, famille spirituelle, pacifisme, patriotisme, socialisme, révolution: J. J., K. et R., Jean Jaurès, Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg. Ces trois-là sont morts d’avoir haï la guerre et aimé le socialisme.

Il n’y a pas de hasard, juste des preuves de hasard : en 1917, Rodin meurt le jour où Clémenceau, son modèle de 1911 devenu Président du Conseil forme son gouvernement de Tigre. Buraglio croque le buste de Clémenceau par le sculpteur, et ajoute : « 17 novembre 1917. Mort d’Auguste Rodin. L’offensive du général Nivelle au chemin des Dames (16 avril – mi-mai 1917) représente une moyenne de 100 morts à la minute.» Faits, III, Marcel Cohen.

Clémenceau. Attitude ferme, moustache, celle du « briseur de grève » – « Précision, bonne à dire… Le Lebel fut utilisé pour la première fois pour tirer sur les grévistes le 1er mai 1891 à Fourmies »2 – décidé plus que jamais : « Je fais la guerre »… Et pourtant pas tout à fait la guerre de Nivelle, la guerre la plus désespérée, la plus désespérante et la plus atroce celle d’avril 1917, celle qui envoie à la mort vague après vague certains des plus courageu des soldats-citoyens, pour rien. Certains crient alors que c’en est assez. Pacifisme militant et réfractaire que l’artiste admire, avec Vaillant-Couturier – le propagateur de La Chanson de Craonne dans le jeune parti communiste des années vingt- avec l’écriture de Louis Guilloux, l’auteur du Sang noir, et jusque dans la guerre d’Algérie.

Rodin encore, via Blaise Cendrars: « Je m’étais mis debout dans ma vaste robe de chambre qui me drapait comme la statue de Balzac. Le petit me regarda… «C’est drôle, ça c’est drôle…» bégaya-t-il ‘comme tu fais grand […]’» J’ai saigné, Blaise Cendrars.3 Buraglio travaille en archéologue, par couches, par strates, il joue des rebonds, des retours, des répétitions de l’histoire, frappé par la grande acuité, parfois la prémonition, des écrivains et des artistes. Robe de chambre, intime, nuit et jour mêlés ; combattant dans la tranchée, capote militaire, ni nuit ni jour ni intime.

Apollinaire, ami et rival de Cendrars, deux étrangers volontaires dans la Grande Guerre, deux blessés graves, le bras, la tête ; un mort, de la grippe espagnole. « Les Apollinaires »4, cinq blessés du crâne ou de la face perdent les traits de leurs visages. Toujours la même face, toujours diffé- rente. Une capote, ou une chemise ouverte – celle du condamné ?- ou bien est-ce une robe de chambre d’hôpital? Le poète pansé devient la métaphore de la cruauté brutale du conflit et de la boucherie guerrière obligatoire. Dans la série de onze variations «Chemin des Dames»5, le blessé à la tête Apollinaire qui a été atteint non loin de là, mais en 1916, est déplacé chronologiquement et spatialement parmi les «mutins» de 1917, ceux qui ont refusé d’obéir. Le peintre ne montre pas le poète en volontaire héroïque, il a saisi Apollinaire blessé, tête bandée, diminué, incarnant la folie guerre, lui qui continuait à y croire. Buraglio ici peint non sur toile mais sur des chiffons de peinture. Rebut de l’art /refus de la guerre.

Les combats de 14-18 sont restitués par séries d’objets séparés ou entas- sés dont les supports sont de plus en plus évanescents, de la toile au bois et au carton puis au papier calque, si fin qu’il ressemble à un papier de soie. Plasticité du conflit. L’artiste perçoit et nous restitue les lignes brouillées : avant, front militaire, des hommes ; arrière, front domestique, des femmes, des vieillards, des enfants. Objets de durs, les hommes : support de bois et contreplaqué, casques et pelles, baïonnette et gros brodequins ; mais hommes pleins de tendresses, de fragilités aussi, que l’artiste assemble en dessins sur carton et papier pelure ; objets des tranchées, objets des bivouacs, lapins chassés qui améliorent l’ordinaire, chiens, mascottes ; objets de la maison devenus objets de tranchée, tasse ou quart, lunettes ou jumelles, montre, temps de la guerre, temps de la paix, temps des rêves ; objets de la chance et de l’ennui, cartes à jouer, dés, jeux de dames, de dames bien sûr, avec bottines et même pièces de lingerie. Le dessin se fait parfois quasi graffiti ou sculpture de tranchée, «le rêve du poilu», une femme sculptée nue, offerte dans un abri de soldat, un plaisir solitaire sous un coin de rocher, une longue chevelure dans laquelle s’enfouir.6 « Je me cache dans les jambes de mon totom, en mettant ma languette contre le lulu, bien écrémé…» 7

Chemin des Dames, Chanson de Craonne : «Adieu la vie, adieu l’amour, adieu toutes les femmes.»

Les hommes, à partir de 1915, abandonnent le pantalon rouge et le képi des débuts, parfois encore visibles, comme en retard8, dans les dessins. Désormais on est entré dans l’ère des casques, indispensables dans la guerre industrielle de l’artillerie, celle des « orages d’acier ». Buraglio choisit de les peindre avec un réalisme à l’ancienne. « Le casque de mon père » : porté en 1939-1940, il provenait du temps de Verdun.

Buraglio installe ces casques tête bêche, deux par deux, le Teuton et le Français, ou bien est-ce un Tommie ? Un Karl sur un casque d’acier, un Rosa ; K. Liebknecht, R. Luxembourg, double oxymore : des pacifistes révolutionnaires, une femme. «Chère Rosa (c’est aussi le prénom de ma grand-mère paternelle et le nominatif de…) Chère Rosa qui souffre, pleure, qu’ « ils » assassineront. »9

La contradiction entre la mort et la vie, la guerre et la paix est aussi donnée par la « viduta », cette ouverture, cette vue, cette vision offerte soit par des rectangles de couleurs – le vert souvent, les prés, la nature, l’espoir – soit par des rectangles de vide, d’air, des trous ; dans ces clouages, le châssis laissé ainsi visible rappelle que tout est construit, pensé, déconstruit ; à la guerre comme à la guerre.

Guerre européenne, guerre mondiale. La famille paternelle de Pierre Buraglio est d’origine italienne, et le grand-père maternel de sa compagne était peut-être à Caporetto. Le panettone est en ruine, défait, s’écroule en miettes, comme l’armée italienne. 1917 décidément. Rafistoler encore, dans l’ombre et la couleur des peintres du temps, tels les ocres, les gris colorés de Pierre-Jean Poitevin ou de Luc-Albert Moreau. Chez Gino Severini l’Italien on trouve aussi le vert vif des vedute.10 L’artiste futuriste au désir d’action franco-italien peignait en 1915 l’artillerie en bleu horizon, en gris métal. Du sol giclent les couleurs sombres de la terre. Cependant, tout autour des canons et des trains blindés, Severini a choisi des couleurs très fraiches, vert, rose, aurore, celles des lendemains dans la paix d’une nature traversée par la guerre, et, pour lui, alors enthousiaste, revivifiée par elle. Rappel oculaire des témoins-écrivains. Des bouteillons, des baïonnettes, des pelles, un marteau, une capote, de gros croquenots. Offensive, défen- sive. Tranchée, nettoyeur de tranchée. Faire la guerre, tuer, être tué, «j’ai tué», «j’ai saigné». Cendrars, (un pseudo littéraire) écrivit pendant la Deuxième Guerre mondiale La Main coupée qui contait son expérience de volontaire suisse de la Légion étrangère de la Grande Guerre. (Nom : Frédéric Sauser.) Les couleurs aussi, pour Buraglio, jaillissent d’une guerre l’autre, comme le casque du père : « bleu horizon, kaki, vert de gris (contexte 39-45), rouge laque de garance».11

Dans la série « blasons », le rouge domine, celui de la cocarde sur le bonnet du Spartakiste, celui de l’étoile rouge, « Kamerad », celui de la Croix Rouge : qui sauver, qui soigner, qui sont les blessés et les prisonniers accueillis, soignés, par l’organisation de secours ? Souvenirs mêlés, retrouvés chez Beuys, feutre et croix rouge, ou alors chez Malevitch, croix noire cette fois, comme les tombes en bois noirci par la pluie des cimetières militaires. Là, ces morts ne sont plus ni d’un camp, ni de l’autre ; ils ont tous rejoint celui de la détresse et de la mort, quelle que soit leur nation, leur religion. Buraglio dessine la vie à la guerre à la mort : les croix, les Magen David, les croissants de l’Islam; s’il crée des séries, ce n’est pas par le biais des immenses cimetières militaires. Il tient aux tombes seules, aux marques individuelles de piété, de deuil, de chagrin. Chez lui, des séries d’objets, jamais des séries de vies. Chacun est unique, comme les instruments de musique bricolés dans les tranchées, mandolines ou guitares d’arti- sans amoureux de leur métier retrouvant certaines pratiques cubistes de Picasso, le neutre, «l’embusqué» ou du combattant Braque : collage, découpage, raboutage… Bouts de ficelles, selles de cheval, cheval de guerre…

Buraglio a appris à l’école des classiques, Vermeer, Chardin, et des premiers modernes, qu’en dessin, comme à la guerre, il faut « voir sans être vu ».12 Mêlant instruments de tranchée – le violoncelle de Marcel Maréchal – et camouflage il dessine une série d’instruments et conclut avec la justesse qui le caractérise : « Faire avec… Certains sont des leurres, non des jouets ; des appeaux pour attirer la Musique.»13

Le poète Joë Bousquet, blessé, fut à tout jamais cloué sur son lit de douleur à Carcassonne ; il fallait que ce fût rue de Verdun. Bousquet disait être devenu «la croix que l’on élève sur le théâtre d’une catastrophe.» Chez Buraglio sa capote est vide comme une descente de croix ; deux manches inertes – celles de la robe de chambre pour un homme qui n’a plus jamais quitté sa chambre: « Joë Bousquet, ce qu’il en reste. » Proximité de l’artiste avec Aragon, le communiste de 1942, pas le combattant modèle qui faillit mourir trois fois enseveli sous les obus de la Grande Guerre : « Le mal du siècle, notre mal du siècle… il faut lui reconnaître un seul visage et un seul nom : la guerre… C’est un mal à l’échelle de notre connaissance du monde, et des machines toutes puissantes qui le peuplent, et de la grande inver- sion sociale qui nous courbe, c’est une peste ancienne qui s’est fardée aux couleurs d’aujourd’hui, la guerre.»14

C’est la leçon qu’a retenue et nous offre à son tour Pierre Buraglio : créer des images neuves, fortes, pour montrer et pour camoufler. L’art pour subjuguer la catastrophe-guerre qui disloque le monde et les êtres, entre souffrances, cruautés, violences et dérélictions.

Car il l’a connue la guerre, la pas grande, la pas drôle, la deuxième et ses assassinats d’enfants juifs.

Pour lui cela commence en mars 1940, premières restrictions alimentaires, classification dans l’air du temps – les marchandises, bientôt les hommes – cartes de rationnement. Pierre a un an, il entre dans la «catégorie E : Enfants des deux sexes âgés de moins de trois ans. » étrange défaite, occupation, 1941, 1942. Pierre est désormais à l’âge du «J1: Enfants des deux sexes âgés de trois à 6 ans révolus. » C’est le temps d’une équation : guerre = avoir faim. Le titre de son journal s’impose à l’artiste, J1.

On mange des ersatz de sucre, – drôle de nom que saccharine, presque le goût du «flytox», des ersatz de légumes, ces «rutabaga, topinambour», plantes qui n’apparaissent bizarrement qu’en temps de guerre. écrire, ne pas dessiner, ne pas représenter, surtout pas ; une «grenadine à l’eau», des « crêpes à l’eau ». Enfin un jour, quand tout est fini, un « éclair », foudroî- ment du chocolat, une page complète pour la représentation du délice pâtissier. Ersatz de vêtements, bas simulés et jambes teintes, semelles de bois. Ersatz d’êtres humains marqués comme des animaux, étoile jaune aperçue, ce n’est pas le soleil du dessin. Jouer à la guerre dans le jeu cruel de la guerre.

Le petit garçon a la chance de vivre dans un cocon, la maison construite par son grand-père que l’artiste habite toujours aujourd’hui. Contrairement à tant d’enfants en temps de guerre il habite un réel foyer, même s’il n’est plus que féminin : mère, grand-mère, tantes, et une cousine très chère dédicataire du premier volet, Pouny. Dans de nombreuses repré- sentations reviennent le balcon, le petit jardin, un appentis. Héritage de constructeurs, maçons italiens, architectes, maîtres-d’œuvre. Vivre c’est construire et aussi tenir bon sur le front domestique, littéralement celui de la maison, domus. Mais la guerre, elle, déconstruit, brise, fait sauter la cellule familiale, bombarde les villes. Une tuile sur le crâne, souvenir réinventé de blessure à la tête, guerre d’Apollinaire, guerre de Braque, l’autre, la première. Gaz. Fusées. Un V2 jusqu’à Maisons-Alfort. Il ne reste qu’à se réfugier dans la cave-abri de la maison, sous le regard du trop grand immeuble voisin, défense passive dans l’est parisien.

Le père, prisonnier ; l’oncle émile, à l’appétit d’ogre, qui doit sourire du nom de son groupe de résistance, Pantagruel. Il est arrêté, interné à Fresnes. Le volume 3 de la Suite… sans fin nous emmène de 1944 à 1946 : dernières tentatives des Nazis et de la Milice, derniers enfants juifs arrachés à leur mère15, derniers convois de déportés, le Fort de Charenton miné et sauvé par l’héroïsme de l’artificier Henri François. Associations de sons, d’idées, d’images. Les mitraillettes, la patinette, la trottinette de l’enfant, les éléphants de Vincennes. Onomatopées : Zazou Zavatta, FIFI, Youpala, Zig-zig. Retour du bruitisme, du futurisme, Russolo, Première Guerre ? Une mère se fait « sauter » par les Américains, son enfant est renversé par les mêmes ; encore une blessure à la tête, une trépanation.

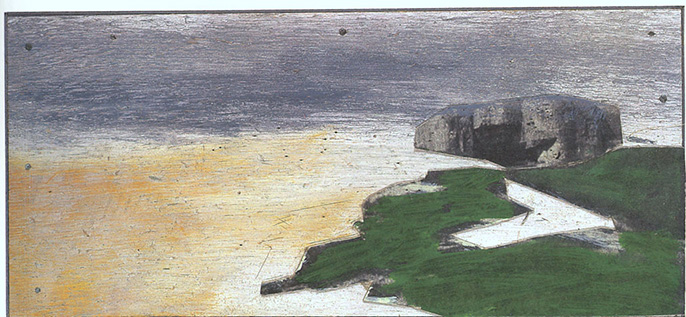

Retour du père, pour lequel l’enfant élevé catholique a tant prié; foi à la Giotto. Fin du camp de prisonnier pour le bâtisseur et nouvelle équation : retour = reconstruction. En Normandie cette fois. La plage, la mer, le ciel, une tour historique, pas un mirador, La-Haye-du-Puits. Ruines. Cela s’appelle désormais dommages de guerre. Destructions, oreilles décol- lées de l’enfant, métonymie personnelle des déplacements mondiaux, des bouleversements. Et des blockhaus, des bunkers. Restes du mur de l’Atlantique. Le fils devient artiste aux côtés de son père qui arpente les villages pour remodeler les maisons détruites à la vie. Je dessinerai des Blokoss.