Textes

SEPTET

CARTE BLANCHE À PIERRE BURAGLIO ET RACHEL STELLA

26 MARS – 30 AVRIL 2020 (exposition reportée)

Quand la galerie Ceysson & Bénétière accorde carte blanche à Pierre Buraglio, qui a intitulé des tableaux Anthropology, Elégie pour Art Pepper ou SH-Monk II, on peut s’attendre à un jam session sur les cimaises.

La comparaison entre la peinture et le jazz, dont les fondamentaux sont le rythme et l’improvisation, est inusable. Un groupe d’artistes est une formation. Il y a des harmonies et des contrepoints évidents entre certaines œuvres. Le public est invité à entendre l’interaction spontanée des artistes. Buraglio me convie dans cet expo-combo intitulé « Septet ». Il propose la place de co-commissaire. Co-co toi-même, Pierre, tu as déjà choisi tous les artistes. Arrêtons de filer une métaphore galvaudée. Cette exposition n’a rien à faire avec le jazz, parole d’autre co-co.

Sans accuser Goethe, on peut dire qu’il s’agit ici d’affinités électives. Buraglio s’entoure d’artistes dont il se sent proche : Arthur Aillaud, Roger Bissière, Claude Buraglio, Emmanuel, Bernard Pages, Bernard Plossu, Boris Taslitsky. Certains sont des amis, d’autres des compagnons de route. Tous l’accompagnent dans sa réflexion sur l’objet réel, le fait pictural, la temporalité de la représentation.

S’il m’avait demandé, j’aurais appelé cette exposition Buraglio à la ville pour distinguer sa vie sociale de celle dans l’atelier ; c’est en effet le contraire d’un artiste mondain, mais son œuvre se nourrit du monde réel. La nécessité de participer à des expositions fait s’exposer l’artiste à l’indifférence, à la critique ou pire, l’instrumentalise. En s’appropriant le rôle de commissaire, Buraglio prend les devants : il décide lui-même en quelle compagnie sera vu et interprété son travail. Son choix esthétique repose sur une éthique dont les valeurs plastiques sont concordance et consonance, et les valeurs humaines, la fraternité, la sympathie, la parenté. Son accueil d’œuvres d’autrui, qui ne font pas nécessairement l’apologie des siennes, confirme son mépris des formalismes qui reprochent son attitude volage envers la figuration ou qui ne supportent pas son ouverture d’esprit à un art engagé.

En ville, Buraglio est un hôte gentiment maladroit qui fait les présentations à la manière de Jacques Tati. Ses hôtes dans le white cube se trouvent face à un ensemble de concepts et pratiques très hétérogènes. Peinture à l’huile, bois brulé, lithographie, verre, papier mâché, plexiglas, photographie se côtoient pêle-mêle. On peut errer sans savoir qui est support, quoi est surface. Dans ce joyeux rassemblement à l’apparence désordonnée, on est aux bords poreux des catégories où les œuvres convergent de manière négligée sans être aléatoire. C’est le sens du contingent qui éclaire les échanges dans ce réseaux complexes de production, réception et interprétation.

On a du mal à se frayer une place dans la conversation entre Buraglio et Gilles Aillaud. Ils sont liés par une longue connivence en leurs actes et leurs écrits à propos de l’art engagé. Leur collaboration commune au salon de la Jeune Peinture et à son Bulletin compte pour beaucoup. Ils y ont bâti des arguments qui pouvaient s’appliquer à la fois à la peinture figurative d’Aillaud et à la peinture abstraite de Buraglio à l’époque : « nous finissons par nous rejoindre sur le refus des présupposés esthétiques. Aillaud dénonce l’illusion de liberté et l’escroquerie qui feint d’accorder à l’artiste un pouvoir qu’il n’a pas – moi aussi. » Buraglio rappelle un moment fort de 1968 quand il était vice-président et Aillaud trésorier du salon de la Jeune Peinture qui a pris pour thème « la lutte victorieuse du peuple vietnamien ». Le titre était Salle Rouge pour le Viet-Nam. « La Salle Rouge nous réuni. Nous l’inventons ensemble et nous imposons aux autres participants le critère politique en premier. Gilles peint La Bataille du riz. … J’approuve, mais j’objecte qu’il faudrait placer les DCA dans les rizières. Gilles hésite, alors que les autres veulent me faire taire. Évidemment ça paraît un peu bête aujourd’hui, mais je voulais être conséquent dans la démarche, j’avais le sentiment d’une mission à accomplir. » Ils restent des jeunots admiratifs de Boris Taslitzky qui en 1967 a peint une série de Napalm sans pour autant être invité à la Salle Rouge. Il est difficile de ne pas s’incliner devant cet artiste qui a ramené de Buchenwald une centaine de croquis et d’Algérie un reportage commandé par le PCF en 1952. Buraglio a choisi la Fenêtre de l’atelier de Taslitsky, préférant évoquer ses propres tableaux faits de battants de fenêtres.

Claude Buraglio et Bernard Plossu sont en pleine discussion sur les objets trouvés, ordinaires, insolites, abandonnés ou esthétiques. Entre eux il est question de l’image et de comment décontextualiser les objets. Comment troubler le réel et le confondre ? Comment défier la nature mécanique et indicielle de l’appareil photo et démontrer que l’image ne peut être tout à fait objective ? Pourquoi composer en papier mâché des pièces dont le statut, objet ou sculpture, reste ambigu ? Ce sont là des démarches différentes de celles de Buraglio, qui utilise sa main pour récuser l’image par refus de céder à l’illustration.

Bernard Pages nous dispense d’expliquer encore une fois que l’originalité se situe là où intervient la main de l’artiste, où l’œuvre s’exprime d’une manière qui n’appartient qu’à elle, et non pas son caractère unique. Expérimentateur moderne comme Buraglio, il refuse de s’en tenir à un seul médium, et n’a cessé de cuisiner des matériaux qui lui servent de matrices pour tirer sur papier des expériences sensibles. Cette expérimentation poussée de l’impression commence dès les années 1970 avec des interventions en plein air qui aboutissent à des empreintes géométriques dans le paysage. Il faudrait du courage pour rompre le silence bienveillant entre Pagès et Roger Bissière, autre paysan du Lot, qui à la fin de sa vie a peint Silence de l’Aube, Silence de Midi, Silence de la Nuit, Silence du Crépuscule. Cette quiétude, qui transcende son affiliation avec l’École de Paris, plaît à Buraglio par son intégrité la sincérité de ses expériences sur des matériaux pauvres.

Buraglio et Emmanuel ont exposé ensemble à Istres en 1998 avant que Buraglio l’invite à exposer avec lui et d’autres chez Fournier en 2005. Les analogies entre leur travail concernent surtout l’utilisation de matériaux transparents et leur interrogation des cadres de tableaux. Pour Buraglio, ce sont les fenêtres des années 1970 et du début des années 1980, mais aussi ses portières de 2CV plus récentes. Emmanuel déploie le verre et les cadres autrement pour construire un univers pictural clos et cohérent constitué de plans, de surfaces, de transparences et d’ombres en interrelation. Chaque tableau montre sa volonté de faire de la peinture sans lien avec le monde des apparences, tout en les interrogeant dans les surfaces réfléchissantes. Ce parti pris insère Emmanuel dans une tradition moderniste de peinture non objective si éloignée de celle de Buraglio qu’on comprend que l’invitation est plus motivée par l’admiration que par une affinité. Mais « les cas les plus complexes sont les plus intéressants, écrit Gœthe. C’est par eux seulement qu’on apprend à connaître les degrés d’affinité, les attractions, proches et serrées, lointaines et lâches : les affinités ne deviennent intéressantes que lorsqu’elles déterminent des séparations. »

En 1997, Buraglio appelle de ses vœux « des expositions sans concept directeur, des accrochages comme au xixe siècle de telle façon que le roi, s’il est nu, apparaisse comme tel, et qu’au contraire l’exceptionnel puisse se détacher du peloton. » En répondant à son propre défi, on ne voit pas le roi dans son plus simple appareil, mais de quelle étoffe il est fait.

1. Toutes les citations de Buraglio sont extraites de Ecrits entre 1962 et 2007, publié aux Beaux-arts de Paris en 2007, p. 387, 388, 389, 219.

Rachel Stella, janvier 2020.

Publications récentes :

Pierre Buraglio,

ou la peinture qui réfléchit

N°154 – 9 novembre 2017

Jusqu’au 9- décembre 2017, galerie Jean-Fournier,

Il y a comme un contraste étonnant entre le titre modeste de l’exposition de Pierre Buraglio « Se cantonner », et les premiers tableaux qui accueillent le visiteur à la galerie

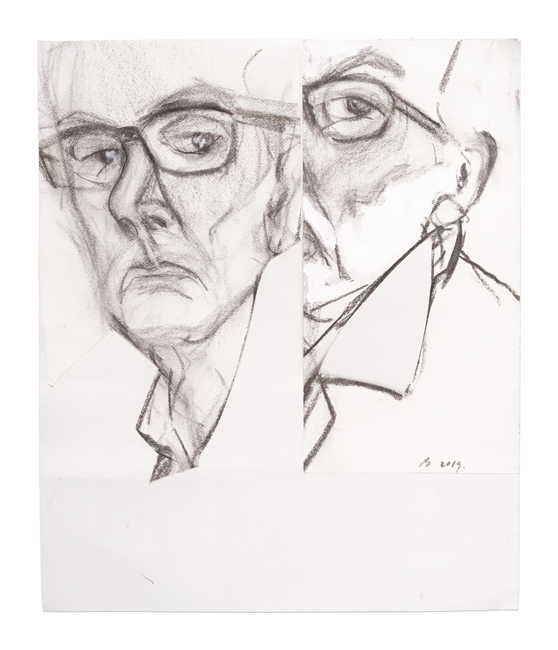

Jean Fournier. Ces oeuvres peintes sur contreplaqué, sont composées à partir d’une série d’autoportraits de petite taille parfois tronqués qui remplissent La surface du tableau de bord à bord.

Plus précisément, ce sont des citations d’autoportraits de célébrités artistiques telles que Van Gogh, Cézanne, Derain,Bonnard… Des citations ? Certes, mais « recyclées », dans le style de Buraglio dont le visage se glisse parmi les autres.

Comment interpréter ce geste ? Un mélange de fierté et d’hommage rendu à ces illustres pairs ? Pourquoi pas, car indiscutablement l’homme a sa place dans l’histoire de l’art du XXe siècle. Plus important, c’est dire haut et fort que l’ensemble de sa production plastique depuis cinquante ans y compris les divers Recouvrements et Agrafages et ]es objets, Châssis : Cadres ou Fenêtres reste toujours dans le domaine de la peinture.

Mais il y a peut-être une autre façon d’aborder ces travaux. Sans doute, l’autoportrait, et surtout ceux qui ont été choisis par Buraglio, est devenu de l’ordre de ces sigles identifiables dans un musée ou sur une couverture de livre. On oublie pourtant qu’au départ l’autoreprésentation est un geste qui s’inscrit dans le registre de l’intime, une manière de circuler entre soi-même et son reflet, un contrat confidentiel. Bref une manière de se cantonner.

Un regard sur les œuvres présentées ici découvre d’autres espaces d’intimité. Ainsi, le lieu d’habitat est figuré par les variations sur la façade de la maison de Buraglio à Maisons-Alfort déclinées en peintures gouaches et dessins. D’une échelle réduite comme dans une volonté de les ramener à taille humaine, ces maisons blanches, à la toiture rouge, n’ont rien d’une architecture austère et tout du charme d’une maquette.

Plus proches encore du corps sont les deux peintures qui mettent en scène une veste noire accrochée directement au mur sur un cintre. On le sait, l’habit n’est pas un objet comme un autre. Cette seconde peau même détachée de son propriétaire évoque inévitablement la présence ou plutôt l’absence de l’être humain. Rien ici ne nous indique l’identité de la personne à laquelle appartient cette veste pas plus sur la nature du cadre dans lequel elle se trouve. Sauf un seul détail : dans le premier tableau à gauche un petit dessin encadré est également accroché au mur. Curieusement dans la seconde version ce dessin s’efface ou disparait remplacé par une tache blanche

Ainsi le parcours qui a débuté par cette marque distincte

qui donne à l’autoportrait sa singularité à savoir le fier visage de son créateur se termine sur un n autoportrait métonymique qui a perdu sa face. Sommes-nous certains qu’il s’agit de celui de Pierre Buraglio? Nullement. Mais depuis quand l’art promet-il des certitudes?

Ithzark Goldberg

« Ceci n’est pas une chemise noire »

© Alberto Ricci tous droits réservés. 2017

Période 1960 à 1970

RECOUVREMENTS, COLLAGES, TRIANGULATION

Buraglio commence à faire des Recouvrements en 1964, après un voyage à New York. Ils constituent selon les mots du peintre lui-même, la « phase ultime, (voile posé sur…) d’essais infructueux, d’une impossibilité qu’ils recouvrent en en ménageant, comme une mémoire, la trace ». Il faut, ici comme ailleurs, être toujours très attentif aux mots de l’artiste, pour leur précision, pour les paradoxes qui s’y dévoilent. Recouvrir c’est poser un voile sur une impossibilité. Voile pudique, dirait-on, mais aussi voile violent de l’oblitération, avec – comme une volonté de retenir cette main qui occulte la conservation, visible sous quelque coin du voile laissé ouvert, de traces de l’en-dessous.

Extrait de : Buraglio/Pierre Wat, éditions Flammarion.

Le moyen fait partie de la vérité, aussi bien que le résultat. Il faut que la recherche de la vérité soit elle-même vraie…

Karl Marx.

Peindre pouvait désigner à volonté : j’ai peint une porte, une nature morte, une « composition ». Á partir de Pollock s’ajoute un emploi intransitif : je peins. Peindre un tableau – la force de celui qui le produit devient le sens dernier de ce tableau. L’absence de toute représentation devenue implicite dans le projet du peintre – son action, concomitante de la fabrication du tableau apparaît contemporaine de ce qui est présenté, « rendu présent ». Le tableau n’ayant pas été constitué perspectivement dans l’avènement d’un spectacle de formes figuratives ou non : c’est à son événement perpétuel qu’assiste celui qui le regarde. Dès lors qu’il n’est pas figuré (qu’il ne mesure pas une « fiction d’espace ») mais littéral, l’espace du tableau – celui-là compris dans les limites du cadre de la toile à peindre – ne pourra être diffusé ou rendu mobile. Le spectateur ne pourra le transmuer, le démultiplier par l’imagination qui n’est pas sollicitée; s’attarder dans sa lecture. Dialectiquement, s’il s’identifie aux quatre côtés du cadre, il affirmera sa différence avec lui. Pas l’image de quelque chose : une chose. Toute démonstration exclue. Pas de propositions ni d’interpositions. Le tableau détaché des sensations du peintre, distinct de ses idées et opinions, fait pictural, il entre dans le monde pour y accomplir son oeuvre; et laisse le spectateur dans l’alternative de l’accepter sans recourir à des médiations extra-picturales, ou de le refuser. Suspectant le réel, ce peintre se préférerait-il à lui ? Force nous est d’inviter à mieux considérer la relation à la toile définie par Pollock, déterminante d’une nouvelle pratique de peindre résolument distanciée. Impliquant certaines exigences à partir desquelles peut se développer une «nouvelle peinture». S’il avait su reconnaître que peignant il était en train de se faire, il n’avait pas méconnu qu’un tableau, par son travail était en train de se faire. Il faudrait admettre que la « mise entre parenthèses du monde » n’est pas sa mise à l’abri. Et qu’il n’est pas contradictoire d’affirmer en même temps, d’une part que l’affrontement des moyens propres de la peinture avec la réalité concrète est vain, et d’autre part que la peinture doit être subversive pour être. Sa subversion s’exerçant d’abord à l’égard d’elle-même: la peinture s’édifie sur ses ruines. Tel est l’engagement de peintre, et la forme de résistance – ici et maintenant – qui ne soit pas, nous semble-t-il, faux semblant. L’absence de tout spectacle conjuguée avec celle du peintre lui-même (sensibilité retenue, intervention minimale, mécanisée, etc), crée cette situation de silence, inhérente au tableau. Non le théâtre du silence. Nulle approche ne sera possible si l’on ne tient compte de ce fait : que non seulement il n’est pas signifiant mais que signifier serait l’oblitération de sa signification (« Rien dire, parler pour ne rien dire » M. Blanchot).

Le tableau, lieu et moment de cette contradiction : il est événement et histoire. Histoire par la transformation du Support choisi en espace expérimenté. Evénement en ceci que cet espace (cette superficie) reste surface et fait écran. Maintenant le spectateur isolé de la mémoire des choses, dans l’extrême dépendance de sa vision. Ce qui est énoncé dans la toile ne renvoie qu’à soi-même. Entendons que l’inapplication de cette peinture à représenter, à dépeindre, à être parole permet à la peinture elle-même de prendre en charge toute la réalité de la peinture. Où se fondent les motivations et les sollicitations (déjà picturales) à peindre avec l’accomplissement de l’action du peintre, et le tableau déjà réalisé. Il est vrai que la Peinture (comme la littérature) « la plus dégagée est en même temps la plus engagée, dans la mesure où elle sait que se prétendre libre dans une société qui ne l’est pas c’est accepter le sens mystificateur du mot liberté par lequel cette société dissimule ses prétentions » (M. Blanchot).

In catalogue du 18e Salon de la Jeune Peinture, Paris 1967.

AGRAFAGES, CAMOUFLAGES

Texte PB

Á l’origine, des toiles peintes en 1964-1965, qui, condamnées, furent découpées en triangles irréguliers, ceux-ci systématiquement assemblés (par interpénétration), agrafés comme ça venait…, au sol, le plus généralement en rectangles irréguliers. D’abord montés sur châssis, puis dans la logique même de leur fabrication présentés flottants. Sur les premiers Agrafages, je réintervenais : remplissant ou sertissant les triangles; par la suite, les laissais tels. Toutefois, pour resserrer, densifier l’espace, je colorais quelques triangles qui, répartis en semis, quadrillent la surface; ou alignais verticalement des triangles de ton plus soutenu.

in catalogue Buraglio, Centre Georges Pompidou, 1982.

Texte Pierre Wat

[…] Une même logique opère dans les Camouflages qui sont conçus entre 1966 et 1968, parallèlement aux agrafages, comme si le travail de biffage, entrepris avec les Recouvrements, devait, de façon plus explicite encore, s’attaquer à cette gigantesque mémoire que constitue l’histoire de L’art, jusqu’à épuisement du sujet. Là où, précédemment, le recouvrement, pour être efficace, devait oblitérer la plus grande part du support. C’est désormais dans la dialectique du montrer et du cacher; en donnant à voir ce qu’il veut recouvrir, qu’il parvient à l’oblitérer.

Extrait de : Buraglio/Pierre Wat, éditions Flammarion.

[…] Concevoir la pratique de peindre comme le champ ou peut s’exhiber notre non-liberté. En effet, c’est sur le fond anonyme et contraignant de la peinture, de la façon la moins spontanée, que le peintre développe son discours. Consciemment critique. Travail qui se limite à n’être qu’un écart, permanente référence aux peintures qui le sous-tendent; aux peintres qui depuis Cézanne s’interrogent sur le langage de la peinture; l’épuisent.

Il faut admettre cette peinture comme indication. Discours muet, et cependant indicatif. La production de ces surfaces est une critique en acte. La peinture met son objet à l’épreuve, en se mettant à l’épreuve de son objet. Critique et autocritique. Ces surfaces précèdent comme critique réelle, matérie/le ce texte (qui toutefois en accélère le processus). Vision d’une illisibilité manifeste, laissée anonyme. Illisibilité lisible comme telle. Cette vision: c’est la saisie immédiate et globale de ces superficies (180 x 200) qui restent surfaces et font écran. C’est un fait que ces surfaces (camouflage et blanc) juxtaposées, pour celui qui les regarde, ne disent rien. C’est un fait que le peintre ne dit quoi que ce soit, mais en le disant, en le répétant-ce qui n’est pas se taire, ce qui n’est pas s’abstenir-au contraire. . Se taire; pour faire parler. L’exercice de la peinture prise comme son sujet est le champ dans lequel l’opérateur de ces surfaces agit, consume (a consumé) les ressources dont il dispose. Il est bel et bien bloqué. Doit répéter, paraphraser, citer. Il s’agit de montrer qu’une telle peinture bute sur le mur qu’elle s’est dressée.

Il est temps d’arrêter.

in catalogue : Buraglio : Écrans 1964-1976, ARC 2, Paris.

Texte : Itzhak GOLDBERG

Faite à partir d’anciennes toiles condamnées et détournées de leur fonction originelle, Agrafage 1966, s’Inscrit dans un contexte particulier. L’oeuvre, présentée la même année au musée de Céret, se trouve aux côtés des travaux d’un Buren, d’un Parmentier ou d’un Viallat. Ces morceaux découpés, assemblés et agrafés, ces chutes qui imposent à l’artiste leur matérialité ou leur coloration font songer au processus de déconstruction pratiqué par les autres exposants. Ainsi, même si Buraglio ne participe pas activement aux groupes auxquels l’histoire de l’art accorde ultérieurement « l’appellation contrôlée » d’avant-garde, il est clair qu’il partage les préoccupations de ceux qui deviendront bientôt BMPT ou Support/Surface.

Cette réflexion commune passe en revue tous les constituants physiques du tableau de chevalet -toiles, cadre, châssis- afin de démystifier l’objet artistique, en montrant le processus de sa fabrication. L’activité picturale est ainsi envisagée dans sa réalité la plus élémentaire et les oeuvres, réduites à leurs simples composants (support, couleur, texture), tendent à un « degré zéro » de la peinture.

Admettre le rôle historique de cette toile de Buraglio, « réhabiliter » son apport à la reproduction esthétique de la fin des années 60, souvent passé sous silence, reste toutefois une opération qui comporte un risque majeur. De fait, l’oeuvre devient ainsi un document, une illustration parmi d’autres d’une période où l’intense débat théorique étouffe parfois la création plastique.

Si Agrafage échappe à ce destin, c’est qu’à l’encontre de ses confrères, son auteur refuse de s’enfermer dans un système, de considérer sa production comme la démonstration d’une pratique artistique qui prend des accents ascétiques. Face aux austères « empreintes » de Viallat répétées inlassablement, face aux châssis dénudés de Dezeuze, l’essaim des polygones irréguliers, semblables et différents à la fois, la gamme chromatique riche de tonalités qui alternent avec des surfaces argenture forment chez Buraglio un réseau multicolore posé sur un « fond » plus stable. La tension que dégage ce contraste entre les couleurs vives et les zones plus neutres se retrouve dans le rythme saccadé des modules triangulaires qui envahissent l’espace entier de la toile sans laisser aucune zone disponible. Amassées les unes sur les autres, des formes « zigzagantes » virent brusquement dans des directions opposées, sans un schéma explicite, un « pattern » déterminé ou un axe bien défini. Empilées dans une densité presque étouffante, ce trop plein de structures géométriques qui entrent en collision, se chevauchent et s’interpénètrent, produit un dynamisme chaotique, une cadence basée sur des consonances. Tout laisse à penser qu’il ne faut pas moins que des agrafes pour empêcher le débordement de cette constellation inconnue et imprévisible. Peut.être, Buraglio a-t-il inventé ici une tendance non répertoriée encore, que l’on nommera prudemment Support/Surface version baroque?

I. G

Ce texte porte sur « un des premiers Agrafages notamment reproduit dans le catalogue du Musée National d’Art Moderne (Centre Georges Pompidou) 1982.

In catalogue, CRAC Alsace. 1998

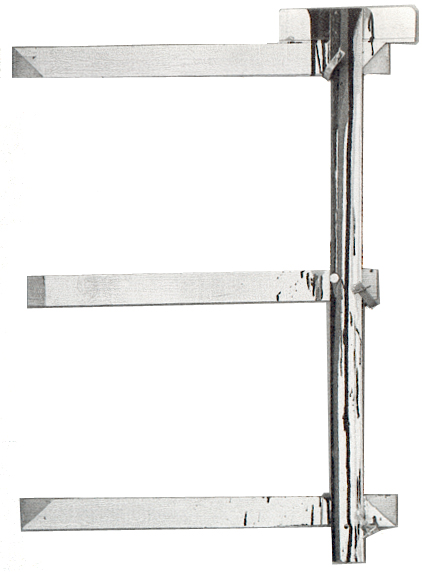

ÉCRANS, CADRES, CHÂSSIS

Ces transparences laissées telles ou partiellement occultées, ces espaces délimités libres ou obstrués, parce qu’ils sont accolés ou apposés au mur font écran, et par conséquent sont inopérants comme transparence, espace libre… Celui qui regarde se cassera le nez dessus. Ces écrans qui se doivent » d’offrir à l’oeil la résistance d’une surface » (H.Matisse), s’identifient à leurs constituants matériels. Au premier regard: au châssis, support de tout support, laissé apparent ou voilé, dont ils se dédoublent en tant qu’espace pratiqué. Ils se présentent avec une évidence muette. Sans commentaire. Ils sont là, comme celui qui concentre son attention sur eux, et leur peintre par la concomitance du produit proposé et de l’action fabricatrice. Celui qui regarde butera sur ces choses dont toutes idées et intentions ont été éliminées; qui s’objectivent avec insistance. Devant ces écrans qui sont des béances, le taux de visibilité du spectateur, comme descendu de quelques dixièmes – lui fait voir l’entre-deux blanc entre le lisible noir; le pas dit; pas exprimé/pas exprimable. Je rapporte la parole d’un enfant: » … mais que faut-il mettre entre le ciel et la mer, demande Philippe perplexe devant le blanc du papier qui ne le satisfait guère… » Par analogie ces transparences encadrées, ces espaces inoccupés prennent forme de fenêtres, de porte-fenêtres, toutes plus ou moins déglinguées, plus ou moir1s agréées; et renforcent le climat inhérent aux matériaux recourus. D’autres composants que bois et matériaux translucides suggéraient autre chose; et différemment. C’est ça: par raison d’être. Cette sollicitation de la mémoire, fait donc de ces espaces pratiqués un lieu de tensions entre des éclairs de réalité identifiable (fenêtres…) et des morceaux de peinture contemporaine référenciable (Informel, Action-painting, etc.).

Matisse disait à ses élèves « n’ayez pas peur d’être banals ». Banal pour être vrai. « Les moments bizarres, grandioses ou comiques de l’existence ne sont pas seuls à comporter des valeurs élevées. Car le pénible, l’indifférent, l’accessoire renferment les mêmes secrets… « . Ces états, plus que quoi que ce .-soit d’autre tissent la vie. Pour être vrais, plus que les représenter en les théâtralisant (cf. l’Abstraction lyrique) ils doivent se confondre à l’acte de peindre lui-même. Là, de surcroît. (Manet n’avait pas peignant l’Olympia projet de peindre l’indécence, mais de faire le portrait de Victorine Meurend). Confondu au choix, ou non-choix de matériaux qui feront plus ou moins bon ménage; à des procédés d’exécution élémentaires: couleur et dessins banalisés; coloriage, badigeons (effets qui voisinent l’échantillonneur du marchand, ou les apprêts, le blanchiment du peintre en bâtiment), Quant au dessin, au tracé… imaginez-vous dans l’attente de la voix de l’autre au bout du fil laissant aller votre crayon sur un coin du Bottin. Le recours insistant, persistant, exagéré, à un mode de faire, à une méthode qui transfert dans la pratique de peindre la part la plus profonde de soi, donne la mesure de son adhérence à une certaine manière d’être/façon de peindre. Révélation interactive. Adherence dont l’effet continu est ressenti par-delà la diversité des cadres stylistiques et techniques. Pour ma part, sur dix ans (avec des interruptions de travail) je peux dégager: 1) Le tableau n’est pas ponctuellement, singulièrement préconçu. C’est par l’action fabricatrice, l’auto-dynamisme des matériaux bruts ou travaillés, la couleur qu’il se révêle. Le projet dégagé s’inscrit dans un ensemble conceptuel voulu.

2) L’utilisation de déchets « déjà picturaux ,. de mes propres travaux, ou récupérés. Sorte d’économie du pain perdu; parti-pris de faire avec… A souligner: la peinture est nourricière d’elle-même (cf. les morceaux de toiles peintes, des agrafages, comme les châssis imprégnés de couleur). Deux citations pour conclure: » Combien de choses connaissons-nous, au-delà du faux-savoir sans expérience, deux, trois? L’hygiène consiste en cette seule règle énonçable : s’en tenir le plus possible à ce que l’on connaît – situations, gestes, mots. idées, et ne pas faire semblant. Cela est bien peu, cela est décevant volontairement..(Présentation du-Faust Salpetrière – par B. Paútrat). »Trois fois rien, c’est déjà quelque chose… (Raymond Devos).

Châssis T 1975 – 92 x 73cm – élément de châssis T de dessinateur, serre-joints

MASQUAGES

Qu’il montre, qu’il cache, qu’il recouvre, qu’il camoufle, un même souci anime l’artiste : faire fond. Commencer par établir un fond, par limiter le champ visuel. comme un rappel à l’ordre matériel des choses :un espace à peindre est d’abord une surface plane, bidimentionnelle, sans perspective ni ligne de fuite. Un fond où l’on bute, et sur lequel, dans un même mouvement, on s’appuie – pour faire quelque chose. Longtemps après les « Camouflages », au déhut des années 80, ce souci, désormais intégré comme opération de peinture, se manifeste cncore, dans les « Masquages ». C’est un matériau pauvre, ordinaire, qui donne son nom à cette suite: le ruban de masquage dont les chutes ont été glanées derrière des peintres qui s’en étaicnt déjà servi. Ces chutes de matériau usagé se présentent comme des boules compactes de couleurs, dans lesquelles il faut tirer des rubans, comme on défait une pelote de laine. «Tel Pénélope (la ruse en moins), je défais pour faire. » La peinture nourrit la peinture, se dévorant et s’engendrant en même temps. Dévoration matérielle, mais aussi spirituelle. Derrière les Masquages, il n’y a pas que les poubelles des peintres et des carrossiers d’automohiles. Il ya aussi l’histoire de la peinture, ancienne ou récente . Et ici, dans le champ de vision le plus immédiat – la Galerie .fean Fournier – il y a les toiles exécutées par Sam Francis entre 1965 et 1969 : les White Ring ou Sail painting. Un espace blanc, encadré par des bandes de couleurs qui courent le long des bords, comme si elles étaient tout à la fois attirées et repollssées par ce centre vide. Les rubans, soit pris au hasard, soit selon parti pris préalablement adopté – monochrome ou bicolore – soit posés sur une feuille de calque, presque le long de ses bords, ménageant ainsi un cadre dans le champ, circonscrivant un vide qui prend désormais valeur de plein. Ce vide / plein, non-peint, est fait d’un calque qui a été préalablement mouillé, et qui, en séchant, s’est rétracté et légèrement opacifié. Ainsi, les rubans encadrent-ils une sorte de blanc, que parfois ils biffent, lorsqu’un ruban supplémentaire, placé entre deux angles, vient scinder la surface deux triangles. Parfois, encore, Ies Masquages sont dits pleins (ils sont alors sur papier journal ou sur altuglas, lorsque les ruhans, au lieu d’indiquer le vide, viennent le remplir, jusqu’à faire écran. Vide ou plein, néanmoins les Masquages, sorte de Fenêtre en calque, bute sur le mur. La transparence n’y est qu’un leurre, ouvrant sur un fond plus opaque encore. Le calque, translucide sinon transparent, est accroché au plus près du mur dont le blanc, par contact, vient envahir l’espace vide et le nourrir de sa matérialité. La transparence comme Ie titre sont autant de pièges à regardeurs. Les Masquages ne masquent rien, si ce n’est l’artiste lui-même, qui avance masqué derrière la discrétion de ses oeuvres. Les Masquages ne montrent guère plus qu’ils ne cachent: juste un « il y a ténu comme l’épaisseur d’une feuille de calque. Façon de faire un « ne rien dire » une simple indication.

Extrait de : Buraglio/Pierre Wat, éditions Flammarion.

La superposition matérielle d’un cadre, seule ou avec croix intérieure de couleur (d’adhésif ou ruban de masquage) va limiter un champ visuel, tracer une fenêtre sur une fenêtre. Le cadre produit un espace optique et tactile qui va suggérer et démentir l’illusion intérieur-extérieur… le paysage -le front à la vitre. L’ceil bute de l’intérieur vers l’extérieur et vice-versa. » L’enjeu est hoptique pour que l’oeil qui longe, quand il dérape, rencontre alors le vide de façon plus tranchante, comme en chute libre, un peu comme si toutes nos sensations tout à coup se taisaient, comme si notre mémoire faisait défaut. Ce qui constituait le parergon matériellement, sémantiquement, fait alors oeuvre, mais le fait en regard du vide, au milieu du silence. L’aspérité des ceuvres conspire en somme à ce que nous dérapions, dévissions avec une lente violence vers l’abîme supposé. La structure est alors antiquement matière. « Parvenir à la remontée du blanc – vide/plein jusqu’à la couleur qui avance vers notre cei1-, premier acte du credo. » La peinture doit combler sans pour autant nier le vide; à la kénose succède, semble-t-il, une front alité volontaire qui empêche la chute libre tout en nous gardant le vertige. Il faut imaginer un tour de l’abîme qui ne soit pas un cercle, il n’y a pas je crois de tondo dans l’oeuvre de Pierre Buraglio, le vide ne saurait être enfermé (il est vrai que la forme de l’être nous a toujours semblé être ronde. Ici il semble qu’il ne puisse être encerclé). La perspective par le vide du vide creuse les perspectives réelles de la tabula rasa, en l’invisible élan où l’ceil s’enfonce, le vide de la perspective n’ajoute rien au visible réel dans la mesure où il le met en scène. Le visible s’émancipe de toute vision perspectiviste en se réappropriant son invisible, en se plaçant en quelque façon à sa frontiêre. Il ne saurait être question alors que l’ceil s’enfonce. Son épuisement sera de tension de résistance, de côtoiement. L’effort semble être alors tout entier pour tenir derrière la vitre, le cadre, la fenêtre, la porte, les portes, la dimension tant redoutée.

Extrait de : Buraglio / Alain Bonfand, éditions la Différence

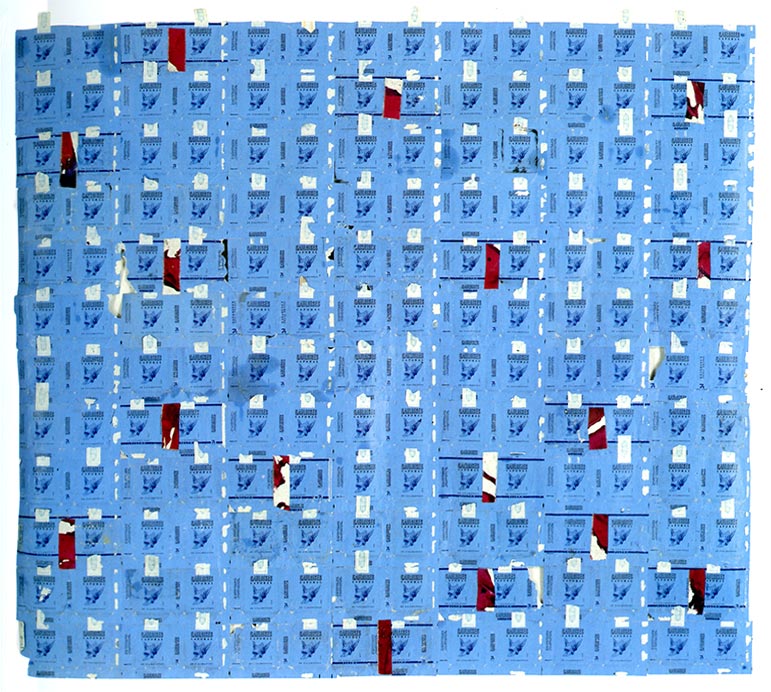

ASSEMBLAGE GAULOISES BLEUES

Extrait de l’entretien avec Pierre Buraglio, réalisé à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, par deux étudiantes de l’École du Louvre (EDL), dans son atelier les 27-28 janvier 1997 à l’occasion de la restauration de l’Assemblage de Gauloises bleues des collections du Musée d’art de Toulon. Pierre Buraglio:

À l’occasion de mon exposition au Musée d’Art Moderne du Centre Georges Pompidou de 1982 à 1983, exposition où l’on avait présenté trois grandes Gauloises bleues (sur les quatre exposées Galerie Jean Fournier en 1978, j’ai, dans ce catalogue fait un petit texte à la fois descriptif et opératoire […] Vous savez, cela s’inscrit dans le mode de sentir les choses de ma génération qui se voulait être le moins lyrique possible. À la fois, je dis comment c’est fait, ce qu’il y a à voir mais aussi je décris le processus de production lui-même […) Oui a écrit précisément sur les Gauloises… Il n’y a pas eu de texte en particulier. Mais si vous fouillez un peu les auteurs, aussi bien dans ce catalogue du MNAM, Yves Michaud et Alfred Pacquement y font référence et par la suite d’autres auteurs, Ce n’est vraiment pas grand chose et en même temps c’est un moment fort. Je crois que les gens s’en rappellent parce que ce travail n’est pas assimilable au Nouveau Réalisme, C’est un tout autre esprit… Il n’y a aucune intention sociologique. On est ici dans le pur effet de peinture, alors que par ailleurs, comme citoyen, j’ai toujours été très mobilisé, Ce n’est absolument pas un discours sur la consommation. Concept vaseux ! Je continue de le penser: la société de consommation et toutes ces choses-là.,. Non ! Et en même temps vous pouvez – c’est intéressant – le décrypter sous x angles différents. Mon intention était de produire une sorte de poème bleu indépendamment de moi-même. Il n’y a qu’à se baisser pour trouver et ramasser de la Couleur, Cette couleur a un statut particulier dans l’histoire de la peinture occidentale. Quand j’insiste sur le mot occidental, ça n’est évidemment pas par esprit de supériorité, mais parce que ce sont effectivement mes références. Ce bleu, vous savez bien, il va de Giotto à Hantaï en passant par Matisse. Il n’y avait qu’à se baisser pour ramasser cette couleur qui était dans le monde […] c’est-à-dire la rue, la chaussée, les bas-côtés de la route, Alors évidemment se posait la question: Ce sont des paquets de Gauloises et ce ne sont pas des paquets d’autres marques. Est-ce subjectif ou objectif? Il me semble qu’il y a une certaine objectivité… Ces

paquets de Gauloises ont quelque chose d’assez universel par leurs proportions, leur graphie, leur àge aussi parce que cette graphie remonte loin, juste après la guerre. Il y a quelque chose d’universel qui se confond avec mon vécu et avec la société contemporaine. Juste un exemple récent où je crois retrouver cela avec les portières de 2 CV Citroën. La 2 CV a quelque chose d’universel, qui échappe au design… Avec ce paquet… vous ne pouvez pas faire un assemblage de Malboro.

École du Louvre (EDL) : Marlboro ?

PB: Marlboro! Intéressant comme effet dyslexique…

Donc, c’est une couleur donnée, et qui se confond avec ma vie, parce que j’en fumais, mes parents aussi… … Il Y a une élégance à fumer des Gauloises, une élégance dérisoire. C’est ce qui coûte le moins cher. Hier j’étais à Soisson et autour de Soisson, il y a des usines, etc. J’y ai trouvé une concentration énorme de paquets de Gauloises bleues au sol, et le plus souvent sans filtre. Catastrophique pour la santé… À Neuilly ou dans le 8e arrondissement, je n’en ai jamais vu un seul! Ça aussi, c’est intéressant.

EDL: Oui, mais ici on retombe un peu dans l’aspect sociologique que vous rejetiez tout à l’heure?

PB: Oui, ce n’était pas du tout mon propos à l’époque. Aujourd’hui j’admets aussi cette lecture.

EDL: Et le fait de choisir les Gauloises ! C’est quand même très français la Gauloise, c’est quelque chose d’un peu emblématique de notre culture comme la 2 CV…

PB: Oui, vous n’avez pas tort. Effectivement à l’étranger, j’ai eu quelque fois du succès comme ça, avec mon paquet de Gauloises. Ce bleu est extraordinaire 1 Vous avez raison, il y a cet aspect-là aussi avec la 2 CV… Sans être franchouillard… Difficile à cerner. Enfin retenez que la démarche était vraiment picturale. […] Alors, vous allez me dire: vous en fumiez vous même. Il n’y avait qu’à ouvrir vos paquets et les mettre à plat. Sans cultiver le sale, le microbien. Tout simplement: j’avais pu constater à la campagne ou ailleurs qu’un ., paquet, qui s’était éclairci du fait d’avoir reçu le soleil ou s’était délavé du fait de la pluie, etc. que ces paquets offraient évidemment une variété sans fin de bleus à partir d’un ton de base.

EDL: Justement on s’était demandé si ces variations n’étaient pas dues à des bains différents…

PB: Non! Ils étaient ramassés tels, Je me suis aperçu très tôt que ce bleu était d’une résistance extraordinaire, tenait le coup à la lumière même s’il s’altérait quelque peu et que donc c’était quelque chose que l’on pouvait assembler et montrer au public sans que cela appartienne à l’art éphémère. À la différence des enveloppes administratives à intérieur bleu que j’ai ouvertes et mises à plat. Enveloppes non imprimées mais teintes qui, soumises aux UV, en 15 jours deviennent blanches alors qu’elles sont de bleus infinis. Fort de cette constatation, j’ai travaillé autrement avec ces enveloppes, en lithographie, etc.

EDL: Et vous avez décidé dans vos assemblages de faire alterner paquets sans filtres et paquets avec filtres. Là encore pour les mêmes raisons?

PB: Dans les plus grands assemblages, j’ai fait alterner avec filtres et sans filtres. Pas pour des raisons encore une fois d’étude de la consommation; mais parce qu’ils offraient évidemment une ligne plus ou moins continue du fait de l’usure des paquets, ligne indiquant « à filtres ».

Ça n’est pas seulement les assembler mais il y a un choix dans le rapport hauteur sur largeur, d’une proportion qui rejoint le Nombre d’or. À la fois qui se fait oublier, et est tellement dans la culture occidentale… Cette alternance contribue à ce que le regardant perçoive, sente, ressente cet espace plus centripète que centrifuge, n’est ce pas… Cela a ainsi moins tendance à se diffuser mais au contraire à se concentrer.

[…] Pourquoi l’avoir assemblé avec un mauvais scotch au lieu de faire l’effort de prendre du papier gommé et … C’est étonnant ces actes-là… Quand j’étais à la campagne je n’avais pas grand chose mais il aurait suffi de faire l’effort de prendre du papier et de la colle « Remi »… Pourtant j’avais assez collé d’affiches pendant une partie de ma jeunesse, je savais ce qu’était la bonne colle. C’est étrange.

EDL: Mais c’était une démarche volontaire, spontanée… .

PB: Non! Vous savez bien il y a toute une part d’inconscient dans les actes artistiques. Comme il va arriver à la surface de la toile des signes, ou pourrait arriver, je ne sais pas, la violence, la pornographie, toutes choses qui n’étaient pas dans l’intention de celui qui peignait. Faire trés vite, pour voir vite le résultat. Ce n’est pas de la fainéantise ! C’est tellement emmerdant de ramasser… (chaque assemblage doit faire 365 paquets), en même temps c’est humiliant… Les gens vous voient faire et se demandent ce que vous faites. Pourquoi ce scotch?

EDL: À la limite, on peut justifier ça comme sous l’impulsion de l’acte de création qui est motivé par le temps ou la volonté de se différencier…

PB: Oui, c’est ça. Parce qu’on est dans une posture qui veut échapper à celle du peintre traditionnel. Je veux être un artiste mais pas un peintre. Je me souviens je cachais ce que je faisais à la campagne à la femme avec laquelle je vivais à l’époque. Il arrivait parfois des gens dans son jardin, de tous milieux sociaux, que ce soit un paysan, ou autres… Mais à personne je ne pouvais montrer cela… activité de malade mental. Alors aujourd’hui, que peut-on dire? Je repense à la phrase de Marx qui a fasciné ma jeunesse et que j’ai mis en exergue de mon premier texte en 1967: « Le moyen fait partie de la vérité aussi bien que le résultat. Il faut que la recherche de la vérité soit elle-même vraie.. . ».

Aujourd’hui, à la fois je continue de penser que le comment on fait les choses n’est pas séparable de son résultat. Ces Gauloises bleues si elles ont un quelconque intérêt c’est… disons parce qu’elles m’échappent, échappent à leur producteur ou créateur, appelez cela comme vous voudrez; elles échappent aux conditions de production. Elles sont là. Elles sont comme une proposition de peinture et par conséquent si cette surface a un quelconque intérêt, fait parler, fait réfléchir, fait ressentir, donne du plaisir sensoriel, etc. Autant de raisons de la préserver, de la conserver. Cela peut se justifier de rentoiler, comme on peut justifier un certain nombre d’opérations que les artistes n’avaient pas prévu originellement. Contradiction que vous avez mis à jour tout à l’heure entre le mode de production, la posture qui préside à la fabrication, et maintenant l’état actuel et la restauration. Il y a des contradictions – et bien dans ces contradictions je dégage ce qui me semble être le principal, à savoir: c’est un fait pictural, que j’assume, que je reconnais, dans ma petite épopée individuelle comme étant bien. Par conséquent on le protège… On le fait perdurer.

EDL: Que pensez-vous des solutions de restauration qui ont été proposées?

PB: … La méthode est juste et sympathique. On me fait venir, on discute… je reconnais le savoir technique, l’habileté manuelle, la réflexion. C’est un des aspects de la fonction publique qu’il faut protéger, parce que dans notre société de rentabilité, vous ne trouvez plus cette conjonction de la technique, du manuel et de la réflexion. Les interrogations que vous vous posez sont un peu philosophique, je ne sais pas, mais enfin, vous réfléchissez sur l’être même de ce travail; les restaurateurs s’interrogent et je pense que la façon dont ils s’y prennent et ce qu’ils proposent, est juste.

EDL: Quant à la conservation de ces oeuvres, est-ce que vous savez où et comment les autres oeuvres de la série sont exposées?

PB: Oui…. Il y en a une au Fonds d’Art Contemporain du Val-de-Marne… Le Val-de-Marne, est un des seuls départements à majorité communiste. Les élus essaient de perpétuer ce qui fut la vie artistique et intellectuelle autour d’eux. C’est un des rares départements qui possède un fonds comme celui-ci. Mon assemblage y est très bien conservé. À la Fondation Cartier, même type d’encadrement toujours réalisé par le même encadreur. … Il y en a un autre chez « M. Cartier », c’est-à-dire M. Perrin. On peut imaginer que ce collectionneur doit bien le conserver. Vous pouvez enquêter…

EDL: Vous l’avez conçu sans cadre… le fait de la mettre dans une boîte, n’est-ce pas lui donner une espèce de rigidité, comme ça, qui n’était pas voulue?

PB: Oui, effectivement. Voilà encore une contradiction que j’ai soulevée souvent ici à l’atelier pour un certain nombre de travaux… À la fois, nous faisons des choses extrêmement légères, fragiles… mais à la différence d’une toile montée sur châssis peinte à l’huile ce qui reste la chose la plus simple à transporter, indépassable dans sa simplicité, alors la vie se complique… Le recours à des matériaux pauvres, fragiles, la volonté de restituer la concomitance de fabrication avec celui qui regarde. tout cela entraîne vers son contraire.

EDL: Dans notre cas, le service de restauration n’a pas trop envie que l’oeuvre soit ensuite mise dans une boîte? PB: On peut faire l’hypothèse qu’un Conservateur s’intéresse à moi et ait envie « de sortir » mon travail. Par conséquent, pour qu’il ait envie de l’accrocher, il faut que ça ne lui pose pas trop de problèmes. Évidemment, il ne faut pas le rouler. C’est à eux, restaurateur et conservateur, de faire en sorte que cela puisse se montrer sans être abîmé.

EDL: Il me semble que pour l’instant, ils préféreraient un accrochage intermittent, c’est-à-dire de laisser l’oeuvre telle quelle, l’accrocher sur un simple panneau blanc mais ne la présenter que quelques semaines par an.

PB: Oui. Je vous ai dit que les bleus résistent bien à la lumière mais si les gens le tripotent, etc, etc, alors…

Mardi 28 janvier

EDL: J’aimerais que nous revenions à la citation de Marx que vous avez évoquée la dernière fois… « La procédure

compte autant que le résultat »… La procédure, c’est aussi le geste.

PB: Oui, c’est ça…Plus exactement le procès de production.

EDL: Alors il y a une contradiction entre cette phrase et le fait qu’en enlevant le scotch pendant la restauration on efface le geste en quelque sorte.

PB: Tout à fait, il y a contradiction. On peut me prendre en contradiction par rapport à quoi? Par rapport au positions d’un jeune homme à positions radicales, maximalistes, certainement incontournables pour faire, quelque chose…

EDL: Mais surtout, pour celui qui regarde une oeuvre d’art, le geste peut devenir important et quelque par symbolique et vous ne pensez pas que votre oeuvre va être amputée de quelque chose si on ne laisse pas ur peu de ce geste?

PB: Il vous semble qu’elle perd de son intégrité du fait du procédé de restauration qui est envisagé, à savoir qu’il est sur une sorte de mousseline…. C’est ce qui avait été décidé, il me semble…?

EDL: Oui, mais les restaurateurs parlaient aussi de travailler par bandes. Donc, s’ils font des bandes qui quadrillent l’arrière de l’oeuvre, on retrouve alors un peu ce geste. Par contre, s’ils prennent juste un seul morceau de mousseline aux dimensions de l’oeuvre, là le geste est complètement effacé. PB: Ça c’est sûr que la procédure la plus proche de l’oeuvre, qui serait celle, disons, d’un corps blessé qu’on va « réparer» mais sans faire de chirurgie esthétique, ça serait des bandes toilées, dé-sacidifiées lesquelles reprendraient le même geste que la pose des scotch. Actuellement je réunis des paquets avec des agrafes de bureau.

EDL: Alors il sera encore plus fluide.

PB: Oui, et il sera moins grand et j’ai prévu un cadre de métal,… Vous avez raison… il y a toujours à discuter sur la nature d’une restauration pour être au plus près des gestes originaux… Il est vrai que le geste juste est de travailler en bandes… Cela dit, il ne faut pas être buté, ni rien sacralisé! (…)

À la relecture de cet entretien, j’ajouterais simplement ces mots que Charles Mingus lin Moins qu’un chien’) adressait à un autre musicien (Fats Navarro): Ta trompette n’a jamais raconté de mensonges à ton sujet ».

[…] Gauloises bleues (1978) de Pierre Buraglio met en évidence une absence de centre, une équivalence des modules de base, un principe de déploiement infini. On peut qualifier les organisations très diverses qui peuvent être réalisées : régulières ou irrégulières, de type centré ou non, groupant des éléments ou les dispersant, etc. Le hasard peut intervenir. On peut se rappeler le principe d’organisation aléatoire que s’était donné Jean Arp pour certains collages : jeter en l’air des morceaux de papier et les coller sur la surface à l’endroit où ils retombent…

Accompagnement des programmes du cycle central 5e/4e

Paru dans N.D.L.R., écriture-peinture n° 2 (novembre 76).

FENÊTRES

Fenêtres ramassées sur les chantiers de démolition; choisies; sélectionnées (limitées à une partie d’elles-mêmes); exposées selon leur état, telles ou ra- gréées. Les opérations pratiquées en atelier côtoient les gestes du charpentier; et avec le masticage d’un verre étiré de 2 mm bleu, ceux du peintre-vitrier. Ces équerres seront perçues comme lieu de contradiction. Comme différentes et analogues à la fenêtre. Les détails de l’appareillage de la fenêtre, tels gonds, ferrures, maintiennent la référence, alors qu’avec la coupure et la cou- leur la relation est suspendue. Choses, elles devraient échapper à toute réification. Des pitons de longueurs différentes distancent les fenêtres du mur, qui reçoit leur ombre portée plus ou moins épaisse de ce fait, et de l’inclinaison des projecteurs; elles sont présentées comme leur matérialité l’exige – soit l’intérieur, soit l’extérieur (jet d’eau)

.

« Fenêtre » verre étiré bleu,1982 58 x 56cm –

Les Fenêtres s’ouvrent sur ces deux versants de la Couleur. Couleur du monde, d’une part: les Battants moutons ou Impostes cintrés, etc., déjà colorés; à accepter sur leur bonne mine. La Couleur individualisée, choisie, d’autre part: le Bleu étiré des feuilles de deux millimètres que le diamant découpe “ à vif “ ; ou la vitre incolore – incolore que de nom, etc. N’importe quelle couleur; et un certain bleu, un certain vert… Regarder dans L’été ou Ruth et Booz, l’étoffe rouge, les personnages jaunes, etc. Deux citations qui me poursuivent précisément parce que les Fenêtres battent sur le mur. Ce à quoi je n’ai rien à ajouter… De Fernando Pessoa: «Laissez- moi respirer Ouvrez toutes les fenêtres. Ouvrez plus de fenêtres qu’il n’y a de fenêtres dans le monde». De Groucho Marx (cité de mémoire) : “Il fait trop chaud: cassez un carreau!»

Thélonius Monk – Notes pour une exposition en 1982, MNAM, Centre Georges Pompidou, in Écrits.

[…] J’aime dans Le vitrier qui passe cette notation de Dominique Fourcade « une odeur de transparence» je la lis ainsi, autrement que l’odeur du vernis in- colore: elle est pour moi la quintessence des odeurs du travail, celle réelle du vernis, de la colle, celles oubliées, nostalgiques ou rêvées d’une palette, celles du corps et peut-être du tabac brun sur les papiers des paquets de Gauloises. L’odeur de transparence provoquerait une anamnèse qu’aucun parfum ne procure – comme le parfum très loin est la reviviscence du désir. L’odeur de transparence est au-delà de ce désir, ce qui le comble peut-être. Derrière la vitre il n’y a rien, pas même un visage perdu. L’odeur de transparence, c’est l’odeur bleue d’un oubli blanc. Ce vide plénier où le plaisir semble très loin et où l’on a cessé d’avoir mal. Quand les phrases de Contrebasse Noir se taisent. Que le travail a lieu. L’oeuvre jouerait-elle de l’oubli? Les Caviardages qui, sur les agendas de Buraglio, noircissent la mémoire des rendez-vous, en leur conservant leur précision d’heure et de date, semblent le dire. Le noir se- rait la couleur de l’oubli, comme le Caviardage est l’étape logique qui contredit organiquement les notations de Contrebasse Noir. Les fondations en quelque sorte du silence à construire. Contrebasse Noir: comme une nuit privée d’obscurité, comme un jour privé de travail. Ponctuer “ attente, être attentif. Le noir de la nuit serait précieux comme le vide en “ceuvre : le lieu peureusement traqué, où le silence se fait.

Alain Bonfand, Buraglio, édition La différence, 1989.

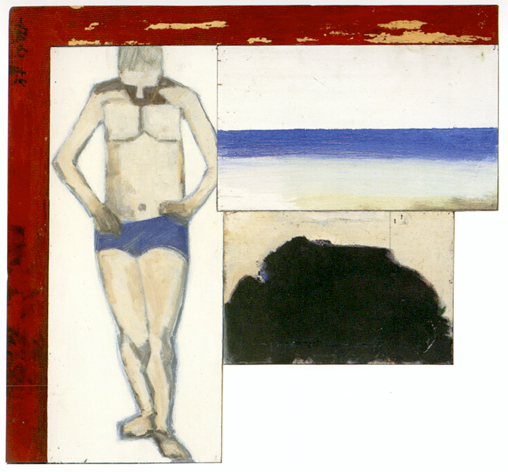

PAYSAGES, MARINES

L’HORIZON, C’EST LA PEINTURE!

Juillet 1991, exposition « Figure et Paysage », Galerie Jean Fournier.

Généralement, deux bandes rectangulaires horizontales qui prennent tout l’espace du tableau, lui-même encadré (le cadre faisant partie du « tableau »). Petits ou moyens formats. Le matériau: divers – toile, châssis, métal, jean, bois… Techniques mixtes. Ensemble bleu (bleu gris, blue jean, bleu marine) : la mer, miroir du ciel – le ciel, « profondeur plate » J. Clay, cité par P.B.). Ou ensemble dont la partie inférieure est une surface verte, et parfois une palette usagée, épaisse et rugueuse: quelque chose du relief de la terre, origine de la couleur (au propre comme au figuré). Une telle division n’est pas sans rappeler celle qu’effectuait Rothko.

Ici une Marine, là un Paysage, retiennent davantage l’attention: la ligne d’horizon, où ciel et mer, terre et ciel se rencontrent, et qui, précisément, divise, équilibre le tableau, y intervient comme un troisième rectangle, parfois plein (une toile, une planche), mais surtout vide; un rectangle vide, qui laisse voir le mur, le mur derrière le tableau, le mur auquel est adossé le tableau. A la division plein/plein se substitue alors la tripartition plein/vide/plein – le vide comme entre-deux, interstice où s’introduit… quoi ? Le mur, qui intervient cette fois au-dedans même du tableau, en devient un élément constitutif… ? L’air, qu’aucun paysage peint ne peut rendre… ? Le tableau n’est plus un faux semblant, un trompe-l’oeil, une fenêtre dans le mur. Non! Le tableau, par cette ligne d’horizon, dans cette ligne d’horizon, est montré en tant que tel. L’horizon, c’est la peinture! L’horizon, littéralement la limite, c’est-à-dire ce à partir de quoi il y a: la peinture est présente, ici, encore, comme la condition de possibilité du tableau, de tous les tableaux ou peintures. C’est par le manque, le vide en lui, que le tableau a lieu. Il y a le ciel et la mer, il y a la terre et le ciel – mais c’est une peinture: une MARINE, un PAYSAGE !

Paysage 1990 Métal, cadre de sérigraphie et palette 80 x 65cm

Marines ou Paysages: Buraglio s’introduit délibérément dans l’un des genres les plus académiques que la tradition ait produit, pour dire que là aussi (là surtout ?) il n’est jamais question que de la peinture, et rendre explicite ce que les peintres du passé voyaient déjà.

15 février 1992, exposition « Buraglio d’après… », Amiens, Fonds régional d’Art Contemporain de Picardie.

« Répétition. Cela ne signifie pas la réitération uniforme du toujours identique, mais au contraire: chercher, ramener, engranger, recueillir ce qui, en retrait, s’abrite dans l’ancien. »

Martin Heidegger, Acheminement vers la parole.

Mai 1992. visite de l’atelier .

Au fond, c’est le même souci, la même opération que les « Caviardages », les « Camouflages« , etc. : faire face à la peinture – mais sur un tout autre mode: par le vide au lieu du plein, par la trouée, l’ouverture, au lieu du recouvrement. Un mode plus grave aussi, car il s’introduit dans ces Paysages et ces Marines un dialogue plus direct avec la peinture, la tradition picturale. Comme dans les Dessins d’après…, il y a simplification des signes du dialogue, Buraglio décape encore un peu, ôte les analogies (les « emblèmes », dit G. Lascault) dont pouvaient s’encombrer encore les titres mêmes des séquences précédentes (Fenêtres ou Métro-Della Robbia, par exemple), le silence se fait davantage. Ainsi, quoi de moins analogique, de moins emblématique, que le titre (au singulier) de l’exposition de 1991 chez Jean Fournier, où l’on vit pour la première fois ces Paysages et ces Marines : « Figure et Paysage » ?

Parfois, le rectangle (ou le carré) qui « figure » le « paysage » ou la « marine » est déporté dans le coin supérieur le plus souvent gauche du « cadre », du « tableau », tandis que l’espace restant aussi encadré est vide. Cela est fait selon le même plan que deux assemblages « pleins » de 1988, Veduta 1 et Veduta 2, en toile montée et tôle émaillée, un carré de tôle noire, verso des Metro, étant dans un cas enchâssé, dans l’autre vissé sur le coin supérieur gauche de la toile.

La veduta nomme traditionnellement la « reprise » picturale de la fenêtre quand, le système perspectif maîtrisé, celle-ci cesse d’être la métaphore du tableau pour devenir un simple élément de la représentation, « servant à renforcer la profondeur et le pouvoir d’illusion de la peinture. La séparation entre l’art et le reste se trouve ainsi naturalisée. » Q.C Lebonsztejn, « Les textes du peintre », in Critique, n° 324, « Henri Matisse »)

.

Paysage 1990 Pienture, cadre de sérigraphie et palette 70 x 90cm Coll. FDAC Seine Saint Denis

Mais la veduta est aussi l’un des lieux privilégiés du long questionnement matissien sur la peinture et son horizon (sa limite), Que l’on regarde, par exemple, La Desserte Rouge, de 1908, ou l’Intérieur au rideau égyptien, de 1948, et la place de la veduta que « cite » Buraglio (*) mais également la Porte-fenêtre à Collioure, de 1914, où d’une part l’illusion est donnée par le volet, suggéré par quelques traits à gauche, la perspective en bas à droite et la balustrade, au centre, à peine visible dans la nuit profonde, et où d’autre part le « représenté », ce sur quoi ouvre la porte-fenêtre-cadre, est uniformément rendu en noir – lumière noire, ou comment atteindre l’équilibre limite entre la peinture et le « représenté » – le reste ou elle-même…

Le rappel emblématique de la veduta par Buraglio ne diminue en rien le silence évoqué plus haut: au contraire, la veduta s’impose comme un élément majeur de la méditation sur la peinture et son rapport au reste ou à elle-même de la Renaissance à Matisse, Elle conjugue planéité, frontalité (Matisse: « il faut avoir le sentiment de la surface.., Regardez Cézanne: pas un point dans ses tableaux qui s’enfonce ou qui faiblisse.., ») avec représentation, illusion.

Dans ces Paysages et ces Marines il s’agit en effet d’en finir avec l’illusion (frontalité appuyée par le rapport du tableau au mur, par le matériau écran: acier, plexiglas, formica..,) et, en même temps, de forcer l’illusion, de la travailler, de l’investir, de l’habiter. De l’occuper, de la maîtriser – de la montrer. Ainsi un Paysage, de 1990, en tôle galvanisée (le ciel – « de l’électricité dans l’air ») en toile de camouflage (donner l’illusion de la terre avec quelque chose fait d’emblée pour illusionner, pour tromper), Ainsi une Marine, de 1992, en védute, toile peinte en bleu pâle pour la partie supérieure qui figure le ciel, sable et liant vinylique pour la partie inférieure, la ligne d’horizon, papier chiffon collé et peint sur une largeur d’environ un centimètre, étant bleu outremer. Montrer l’illusion et non pas donner l’illusion (ce qui fut le pouvoir et l’adresse d’un art qui, imitant la nature, alla jusqu’à produire les raisins de Zeuxis que même les oiseaux, paraît-il, venaient picorer).En assemblant matériau et couleur pour composer l’illusion, Buraglio montre l’illusion dans sa littéralité. Et en laissant parfois vide le reste de l’encadré, il souligne un peu plus combien la véduta a pu concentrer ce pouvoir d’illusion. C’est ainsi, au pied de la lettre, que Buraglio interprète la peinture et son histoire. Indice, encore, de cette orientation, la référence ancienne, l’hommage même, à Aillaud ou à Hélion (« J’apprécie le chemin à rebours d’Hélion », P.B, Écrit entre 1962 et 1990, ENSBA, 1990, p. 80), Hélion selon lequel la dichotomie entre l’abstrait et le figuratif ne résulterait peut-être que d’un problème de modulation du rapport à l’origine, au commencement (*).

Pour Buraglio, la présence de ces peintres fut comme une stimulation pour se sortir des excès démonstratifs, voire scolaires, de l’abstraction (Support-Surface, par exemple) et « répéter » la question de la peinture, de ce que c’est que peindre. Ici et maintenant répondre de la peinture du passé, voilà qui relève d’une attitude générale, non dénuée de loyauté, à l’égard de la peinture et de son histoire – et où il ne s’agit pas, Buraglio aime à le rappeler (Ecrit…, p. 63 et p. 73), d’esthétique mais bel et bien d’éthique.

Dominique Saatdjian .

(*)

Paysage, de 1991, dont la Veduta reprend celle de l’intérieur au rideau Egyptien Véduta au palmier, à gauche dans l’Intérieur de Matisse, elle passe à droite dans le Paysage de Buraglio. Réflexion ? Reflet ? En tout cas, souci de littéralité dont témoigne l’usage du plexiglas qui recouvre la véduta – mais aussi la déborde amplement comme pour mieux signaler l’illusion.

Texte extrait du catalogue Pierre Buraglio

Centre D’arts contemporains, Orléans, 1993

Textes sur les « Dessins d’après… » Texte d’Alfred Pacquement

Entretien avec Fabien Danesi : Le Postmoderne : un paradigme pertinent dans le champ artistique ?, INHA & Grand Palais, Paris, 30-31 mai 2008

Joséphine Matamoros pour l’exposition “ 94/66”- Musée d’Art Moderne de Collioure

6 juin >> 20 septembre 2015

Le choix d’une exposition de Pierre Buraglio au musée de Collioure s’est imposé comme une évidence. Depuis très longtemps, je suis attentive au travail de cet artiste très proche du groupe Supports/Surfaces. Ces trente dernières années, j’ai beaucoup travaillé avec les artistes de ce mouvement, qui, pour la plupart d’entre eux, résident dans la région et s’investissent avec beaucoup de générosité dans le fonctionnement de nos institutions muséales. Dernier grand mouvement en France d’artistes qui ont su s’imposer avec force au-delà de l’École de Paris, ils ont ouvert de nouvelles routes à l’art contemporain dans les années soixante, années d’ouverture vers une société nouvelle qu’ils ont largement représentée.

Pierre Buraglio a gardé de cette époque l’utilisation de matériaux pauvres et leur réemploi, en leur donnant une nouvelle orientation, la plupart du temps philosophique, sans oublier de s’astreindre à une profonde réflexion sur le monde qui l’entoure. Je dirais de Pierre Buraglio qu’il est aussi un artiste exigeant, qui ne fait aucune concession à sa manière d’interpréter sa rigueur plastique.

L’exposition de Collioure est pour lui une manière de revisiter et de réinterpréter la densité historique, en matière d’art, de ce petit village qui a accueilli les très grands artistes du début du XXe siècle, particulièrement autour de quatre concepts : » d’après… « , » avec… « , « autour… » et » selon… « , concepts qui tournent autour de la fenêtre. A noter que l’emblème central évoqué dans l’affiche qui accompagne l’exposition est celui de la mythique fenêtre de Matisse de 1914. Une visite par Pierre Buraglio d’une grande justesse, très fine et subtile, autour de cet objet valorisé par Matisse dès 1905 et que ce dernier traduit ensuite en oeuvre totalement abstraite, devenue depuis lors une icône pour l’histoire de l’art. D’autres sujets seront revisités, notamment les portraits réalisés par Matisse à Collioure, comme celui de sa fille Marguerite, ou l’inclusion de l’image d’Amélie son épouse dans plusieurs de ses oeuvres. Cette thématique a incité Pierre Buraglio à reprendre avec force la question du portrait et de l’autoportrait, en intervenant comme un miroir, avec les membres de sa propre famille.

Par ailleurs, les oeuvres présentes dans l’exposition refléteront comme un fil d’Ariane, tout au long des cimaises, le travail constant sur la configuration architecturale qui l’environne dans sa ville du 94 et celle qu’il a découverte sur les architectures mondialement connues du village de Collioure, d’où le titre 94/66. Paysages de Maisons-Alfort, dessins de Collioure, recomposés, transformés et amplifiés par infographie, nouveau regard… Et cela, sans perdre de vue les compositions des années soixante/soixante-dix, dont certaines se trouvent au musée de Céret dans le fonds Yves Michaud, et qui seront présentes sur les cimaises du musée de Collioure. Une relecture sera ainsi proposée des cinquante dernières années, du travail de recherche incessant, de ce grand artiste de la scène artistique française, complétée par un clin d’oeil aux collections du musée de Collioure dont il a prélevé quelques pièces qui seront intégrées au parcours.